留学中、筆者が愛用していたアプリの一つがToo Good To Go。ヨーロッパで主流となっているこのアプリは、カフェやレストランで売れ残った食品を格安で購入できるもので、環境にもお財布にも優しい仕組みだ。特に「サプライズバッグ」という中に何が入っているか分からない楽しさが魅力だった。

一方、日本にも似たサービスがないかと探していたところ、TABETEというアプリに出会った。この二つのアプリはどちらもフードロス削減を目的としているが、そのUXには文化的な違いが色濃く表れていることに気付いた。この記事では、TABETEを実際に使用してみた感想を基に、文化によるUX設計の違いについて考察していく。

まずはアプリの紹介から:

購入手順

両アプリの購入手順は似ているが、いくつか大きな違いがある。

Too Good To Go:

前日から予約・支払いが可能。サービスが普及しているためお店の選択肢も豊富。計画的に購入したい人に向いている。

TABETE:

当日のみ予約が可能。その日の売れ残り状況によってお店が変わるため、お店選びに時間がかかる。

Too Good To Go:

「サプライズバッグ」のため、受け取るまで中身が分からない。この驚きが体験の一部となっている。

TABETE:

パンの個数や具体的な内容がある程度明記されているため、安心感がある。

Too Good To Go:

広い時間帯での指定が可能。ただし時間開始直後は混雑することがある。

TABETE:

受け取り時間を5分単位で選択できるため、待つことがない。また、急用で受け取れない場合や誰かにプレゼントしたい場合は、レスキューをギフトとして贈ることも可能。

TABETEを使ってみた感想

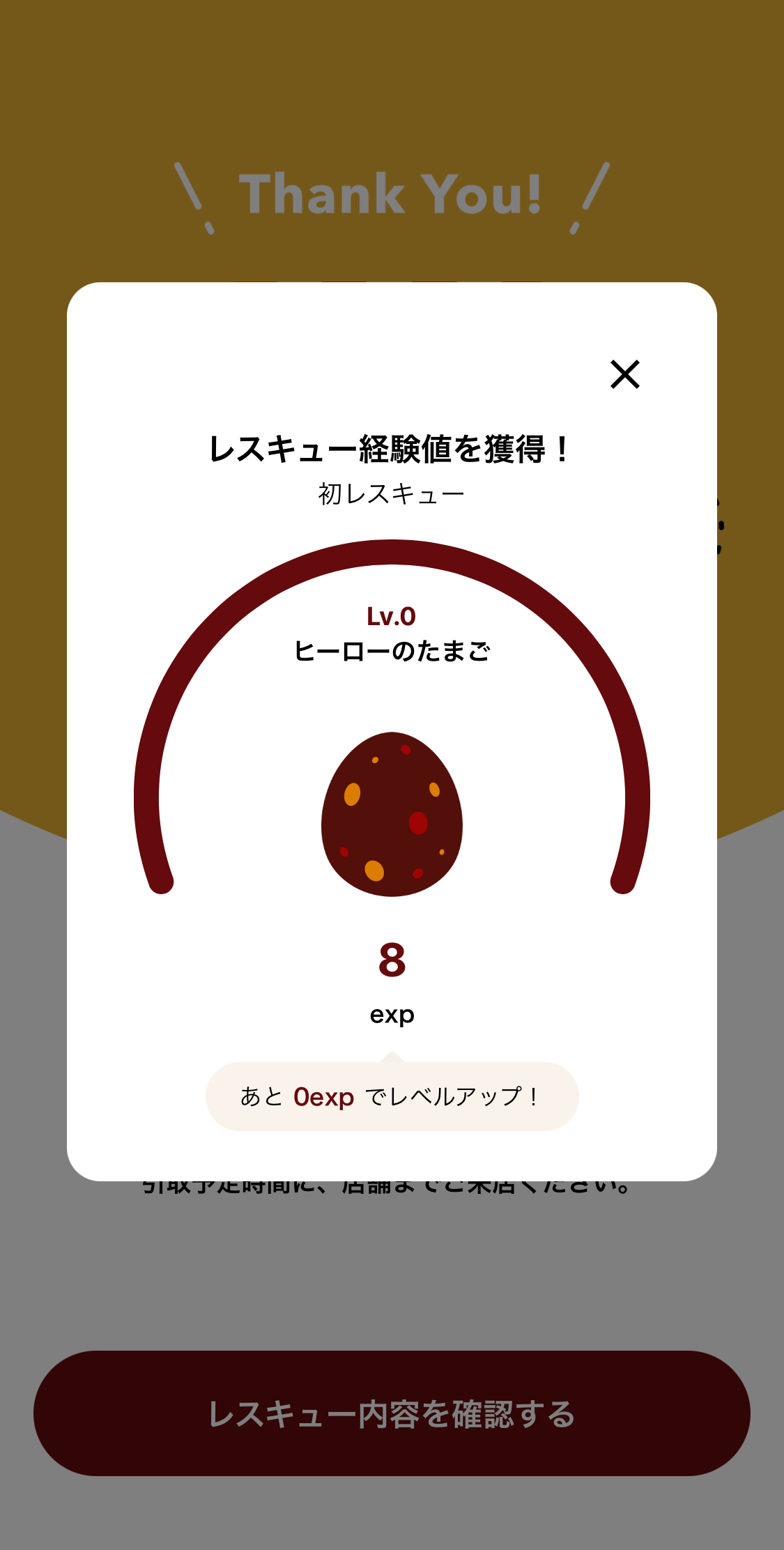

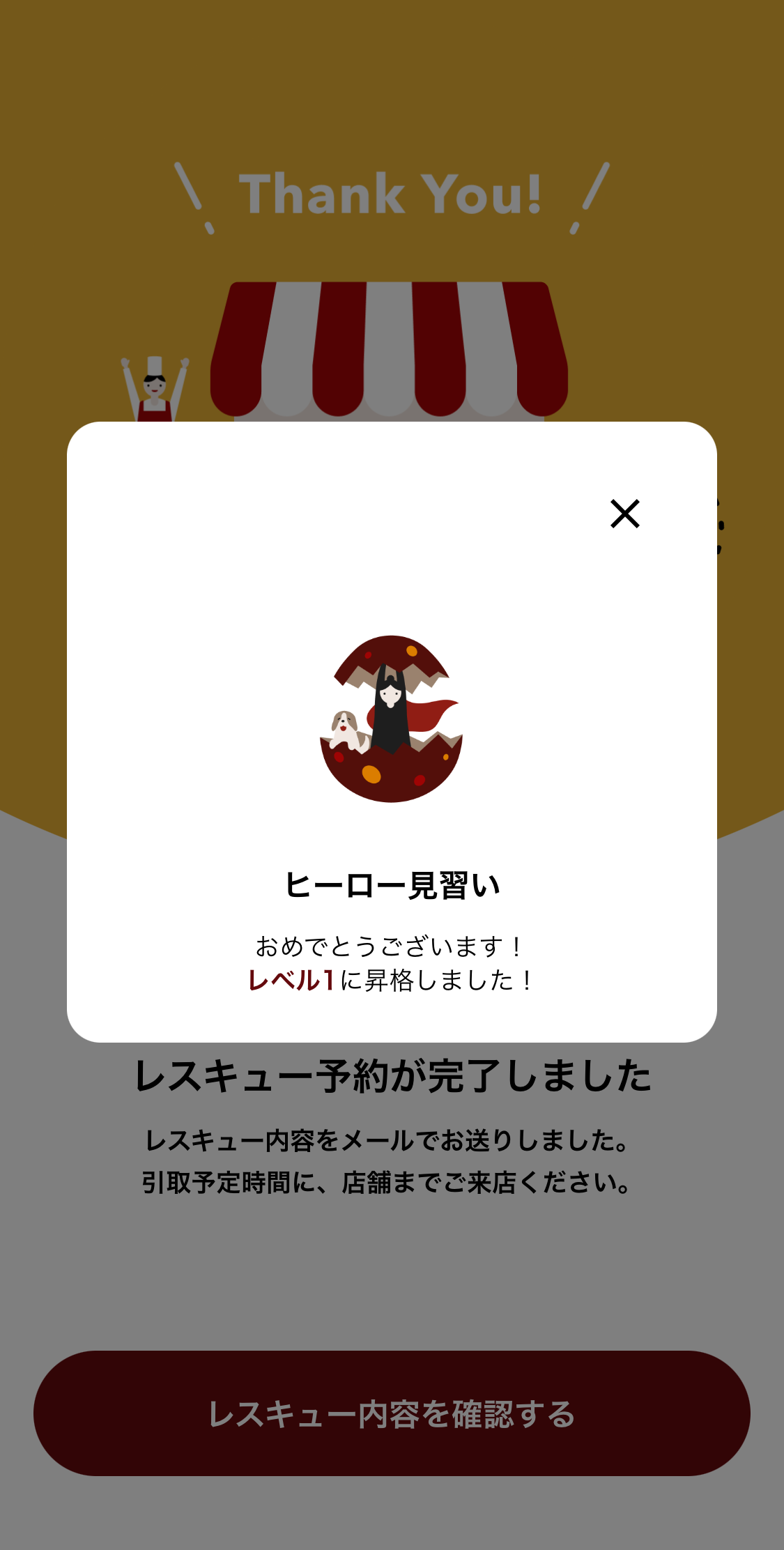

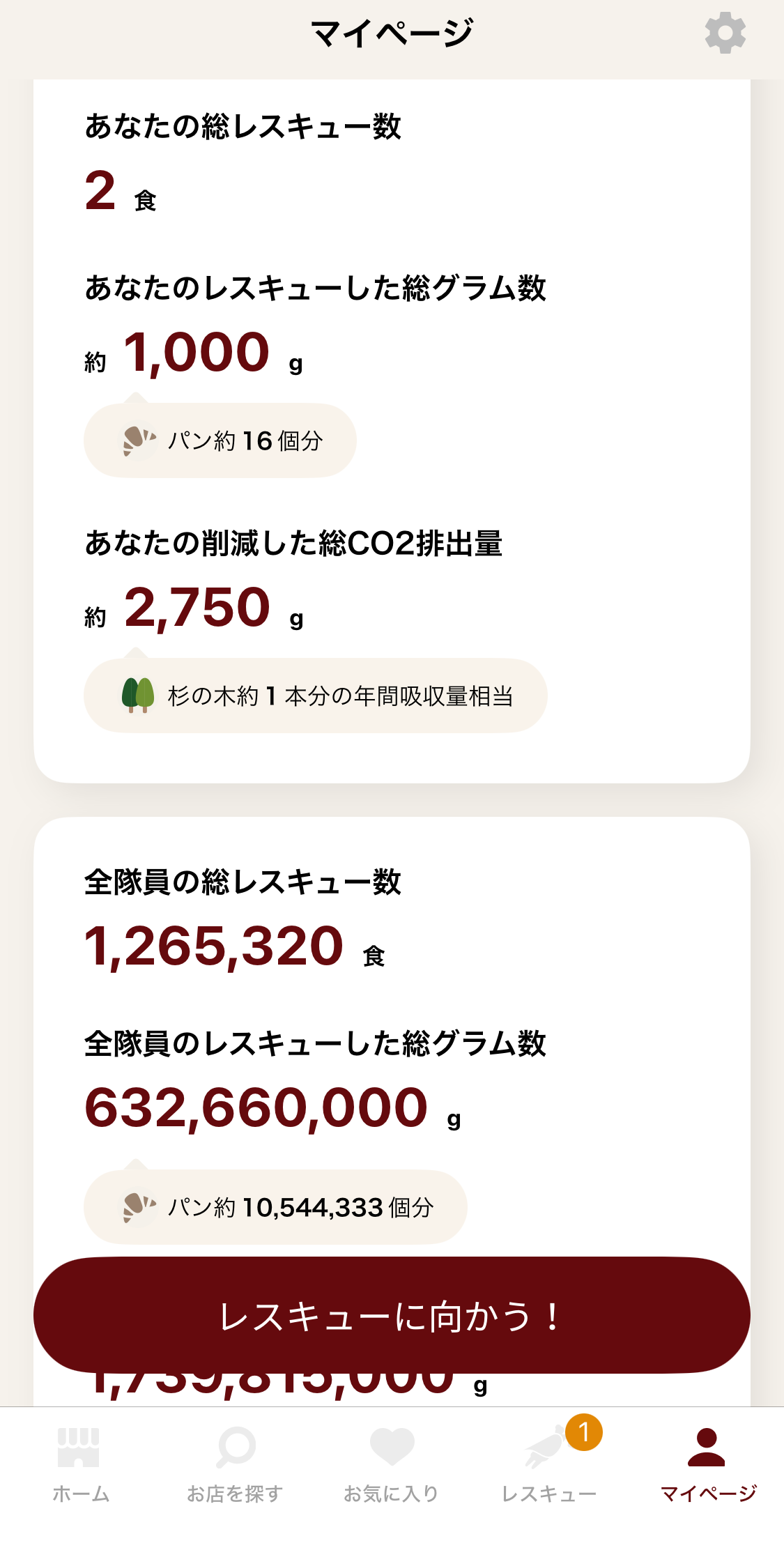

1. レスキュー隊という仕組み

TABETEでは、ユーザーを「レスキュー隊」として食品ロスを減らすミッションに参加する仕組み。食品を「レスキュー」するたびにレベルアップし、特典や割引券が発行される。このゲーミフィケーション要素は、ゲーム感覚で楽しみながらフードロス削減に貢献できる点が特徴的だ。

この仕組みは、一見堅苦しいフードロス削減をゲーム感覚で楽しみながら進められるよう設計されており、行動変容デザインの成功例といえる。また、日本人の遊び心がUXの中に巧みに組み込まれている点にも注目したい。

2. 丁寧な情報提供

TABETEでは、購入可能な食品の詳細が非常に丁寧に記載されている。「パン〇個」だけでなく、「使用されている原材料」や「店舗からのメッセージ」まで細かく説明されており、安心して購入できる。

一方、Too Good To Goはシンプルさを重視し、サプライズ要素が体験の一部となっている。この違いは、日本人が商品の品質や信頼性を重視する消費行動の傾向を反映していると思われる。

3. 受け取り時の面白い体験

TABETEで購入した際、パン屋の店員さんに「レスキューですか?こちらです!」と案内され、思わず吹き出してしまった。いくつかバッグが残っている際は、一つ一つ中身を説明してくれる親切さにも驚かされた。

Too Good To Goではシンプルにバッグを受け取るだけなのに対し、TABETEでは「おもてなし」の精神がUXの一部として表れていると感じた。

文化が生むUXの違い:驚き vs 安心感

これらの比較から、文化によるUX設計の違いが明らかになった(あくまで個人的な意見)。

- 欧米のアプリ:驚きとシンプルさを重視

Too Good To Goでは「何が出るか分からない」というワクワク感が重視され、幅広い文化圏に対応するため、設計はシンプル。また、環境保護の意識が直接的に反映されている。 - 日本のアプリ:安心感と丁寧さを重視

TABETEは、詳細な情報や受け取り時の体験を通じて安心感を提供している。また、ゲーミフィケーションによる遊び心が、行動変容を促進している点も特徴的だ。

どちらが優れているというわけではなく、それぞれの文化や価値観に基づいた最適なUXが設計されている点が興味深い。

まとめ

TABETEは、安心感と遊び心を兼ね備えたUXを通じて、日本におけるフードロス削減の課題を新しい形で解決しようとしている。一方、まだ普及の初期段階であり、利用可能な店舗が限られている点は課題として残る。環境保護に関心を持つ筆者としては、TABETEのような取り組みが日本でさらに広がり、日常生活の中で楽しく環境問題に取り組めるきっかけを提供してほしいと願っている。

また、UXリサーチャーとして、今回の比較を通じてローカライズの重要性を改めて実感した。文化や価値観の違いに合わせて最適化されたUXは、単に使いやすいだけでなく、新しい価値観や行動の変化をもたらす力を秘めていると考える。この視点を常に念頭に置きながら、今後のリサーチに活かしていきたい。この記事が、同じくUXに関心のある方々にとって何らかの参考になれば幸いである。

Uismでは、海外サービスを国内外の市場向けに調査し、文化やユーザー行動を踏まえたUXの提案を行っています。ローカライズに関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

金谷 理奈子 Rinako Kanaya

群馬県生まれアメリカ育ち。高校時代に取り組んだデジタルデザイン課題が評価されたことをきっかけに、UXという分野に惹かれる。大学卒業後、アメリカ主催のUXリサーチブートキャンプを修了し、イギリスの大学院では行動科学の修士号を取得。海外と日本のデザインアプローチの違いに衝撃を受け、その背景にある文化や認知の構造を探るべくUismに参画。バイリンガルとして、インバウンド/アウトバウンド双方のUXリサーチに従事。テック系や医療機器を中心とした領域で、多言語環境でのユーザーインタビューやデータ分析に強みを持ち、文化差をふまえたインサイトの抽出を得意とする。韓国語は日常会話レベル。